注文書は有効ですか?

注文書(発注書)は、相手方に対して発注を申込むための書面です。 あくまでも一方的な意思表示に過ぎないため、原則として注文書(発注書)単体では法的効力を持たず、契約が成立することもありません。

キャッシュ

注文書 請書 どっち?

注文請書は受注者が発行する書類であることに対して、注文書は注文者が発行する書類です。 注文書の発行を受けて、注文請書が作られます。 なお、注文書は「発注書」とも呼ばれます。

注文書は義務ですか?

発注書(注文書)は、取引を確実に行い、取引先と発注内容を確認するためにも重要な書類です。 契約自体は口頭でも成立するため、発注書の発行は義務ではありませんが、下請法の適用を受ける取引であれば発注書の発行は義務になります。

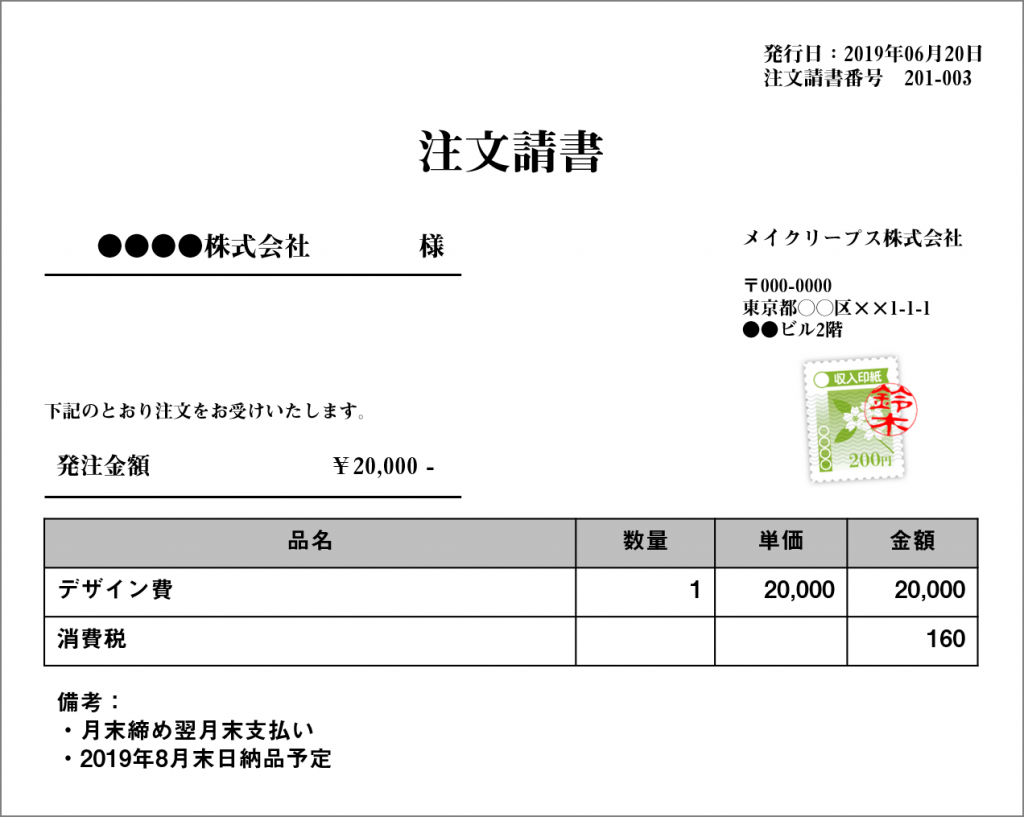

注文請書の印紙はどちらが貼る?

収入印紙を購入し貼り付けるのは、注文請書の作成者です。 注文請書は1部のみの作成となるケースが多いことから、作成者が負担することが多くなっています。 その一方で、契約書は2部作成するため収入印紙も2枚必要なケースが多く、この場合は収入印紙をそれぞれが購入して貼り付けることになります。

注文書の丁寧な言い方は?

注文請書にもさまざまな呼び方がありますが、統一して使用するのが良いでしょう。 例えば、「発注書」で依頼した場合は「発注請書」、「注文書」なら「注文請書」を発行してもらいます。 1つの取引の書類に「発注書」と「注文請書」が混在すると、どの取引に対しての書類かわからなくなる可能性があります。

注文書の有効期間は?

個人事業主:保管期間は5年

青色申告をしている個人事業主の場合、注文書や発注書の保存期間は5年間と定められています。 見積書や請求書、契約書なども同様です。 一方、帳簿や決算関係書類、現金預金取引等関係書類に関しては7年間の保管が必要です。

注文書と請書の内容が違うのはなぜですか?

注文書を発注書と呼ぶこともありますが、どちらも同じ文書を指し、法的な相違はありません。 注文書は注文者が発行する書類であるのに対して、注文請書は受注者が注文を受理したことを示すために発行する書類です。 注文請書の発行は必須ではありませんが、注文内容の認識の違いなど、両者間に起こり得るトラブルを未然に回避できます。

請書とは何ですか?

請書は受注者が発注を受けることを証明するための文書です。 内容は発注書と同じく、受注する商品やサービスの内容、納品日、金額などが書かれています。 企業間で行われる取引では省略されたり、発注書と兼ねられたりする場合もあります。

注文請書 印紙 貼らないとどうなる?

収入印紙を貼らないとどうなる? 収入印紙を貼り忘れたり、上述の消印を忘れた場合は課税文書への納税義務違反として過怠税が課せられます。 貼り忘れや消印の漏れには重々注意するようにしましょう。 なお、万が一、貼り忘れた場合ですが税務調査前に自主的に申告をすることで過怠税を軽減することが可能です。

工事注文請書の印紙代はいくらですか?

| 記載された契約金額 | 税額 | |

|---|---|---|

| 1万円未満のもの | 非課税 | |

| 1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |

| 100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |

| 200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |

注文書 どちらが作成?

発注書はどちらが作成してもOK

書類の名称からも発注する側が用意するのが一般的ではありますが、発注者が個人の場合は、発注書の作成に慣れていない可能性もあります。 受注側でひな形を用意しておくとスムーズに取引が進む場合もあるので、企業としては発注書のひな形を準備しておくとよいでしょう。

注文書とは何ですか?

「注文書」は、商品や製品、サービスなどを相手に注文(発注)するときに発注する側(発注者)が作成し、交付する書類です。 受け取った相手(受注者)はその注文を「引き受ける意思を表す」ために、注文請書(発注請書)を注文者に交付することもあります。

注文書の保管年数は?

個人事業主:保管期間は5年

青色申告をしている個人事業主の場合、注文書や発注書の保存期間は5年間と定められています。 見積書や請求書、契約書なども同様です。 一方、帳簿や決算関係書類、現金預金取引等関係書類に関しては7年間の保管が必要です。 なお白色申告の場合であっても、注文書や発注書の保管期間は変わりません。

注文請書の保管義務は?

注文請書の保存期間 注文請書は、法令により一定期間の保存が義務付けられています。 法人の場合、7年間の保存が原則であり、欠損金の繰越がある事業年度に関しては10年間の保存が必要です。 個人事業主の場合、青色申告・白色申告に関わらず、5年間の保存が必要です。

注文書控えとは何ですか?

注文書は、発注先に注文したことを明らかにする書類で、注文書(控え)は発注先に注文したことを明らかにする発注元の控として必要です。 注文請書は、発注先がこちらの注文を受けたことを確認し承認印を押して発注元が保管する書類になります。

請書 誰が作る?

注文書と注文請書には出す順番があります。 発注者はまず受注者に注文書を渡したあと、受注者から注文者に注文請書が渡され、互いの取引成立の意思が形として残ります。 しかし実務上は、注文者が受注者に注文書と注文請書(同一のもの)を作成し、受注側が捺印して返す習慣が多いようです。

請書の手数料はいくらですか?

「印紙の金額と印紙を貼るべき文書・契約書」を読む

| 記載された契約金額 | 税額 |

|---|---|

| 1万円以上100万円以下のもの | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |

| 200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |

| 300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |

請書に印紙が不要な場合は?

注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。 なお、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。

注文請書 なぜ必要?

注文請書とは、注文者が発行した注文書に対して受注者がその注文を確かに受理したことを示すために作成する書類です。 注文請書の発行は必須ではありませんが、書面として残しておくことで契約後に齟齬が発生するリスクを軽減できます。

注文書はどちらが作成する?

発注書はどちらが作成してもOK

書類の名称からも発注する側が用意するのが一般的ではありますが、発注者が個人の場合は、発注書の作成に慣れていない可能性もあります。 受注側でひな形を用意しておくとスムーズに取引が進む場合もあるので、企業としては発注書のひな形を準備しておくとよいでしょう。