注文書に必要な情報は?

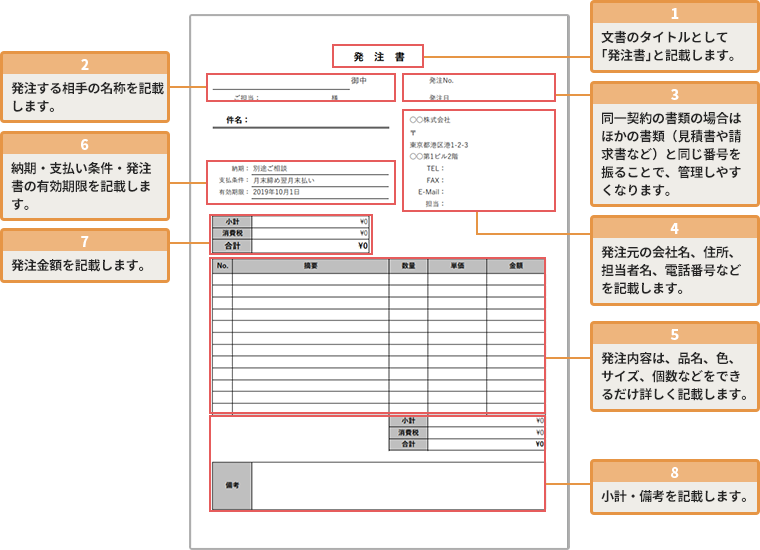

注文書・注文請書の記入項目1.注文先の宛先 会社名、屋号を書きます。2.注文書の発行日 いつの取引か分かるように正確に年表記から記入しましょう。3.注文書番号/通番4.提出者の会社名、住所、電話番号など5.合計金額6.商品名7.商品の数量8.商品の単価

キャッシュ

注文書に記載すべき事項は?

注文書には、最低でも下記の項目は記載すべきです。発注者と宛先の情報(氏名や所在地、電話番号)取引年月日(発注書の発行日)注文の具体的な内容(商品名、数量、単価、商品ごとの合計金額)取引金額(各商品の税込み合計金額)希望納期納入方法(納入場所)支払い条件(いつ、どのように代金を支払うかを記載)

キャッシュ

注文書は誰が発行?

「注文書」は、商品や製品、サービスなどを相手に注文(発注)するときに発注する側(発注者)が作成し、交付する書類です。 受け取った相手(受注者)はその注文を「引き受ける意思を表す」ために、注文請書(発注請書)を注文者に交付することもあります。

注文書の発行は義務ですか?

注文書(発注書)は発行義務がある!? 下請法が適用になる取引においては、親事業者から下請事業者へ発注内容を明確に記載した注文書(発注書)などの書面を交付することが義務付けられています。 資本金が1,000万円を超える企業がフリーランスに発注する場合は、ほぼ例外なく下請法が適用になると考えてください。

キャッシュ

発注書は必須ですか?

発注書(注文書)は、取引を確実に行い、取引先と発注内容を確認するためにも重要な書類です。 契約自体は口頭でも成立するため、発注書の発行は義務ではありませんが、下請法の適用を受ける取引であれば発注書の発行は義務になります。

注文書の支払条件とは?

注文書の支払条件は支払の日時や方法を記載するものです。 もちろん文字通り「支払いをする条件」は「納品されること」なのですが、ここでは「支払いをする際の条件」という意味になります。 「月末締め翌月末払い」、「納品後○日以内に銀行振込」などが例です。

注文書 注文請書 どちらを渡す?

一方、「注文請書」は、その注文に対して「引き受ける意思をあらわす」ために、注文された側、受注者が発行するものです。 発注者が「注文書」を受注者に渡し、受注者が「注文請書」を発注者に渡すことで契約が成立します。

注文書は必ず必要ですか?

発注書(注文書)は、取引を確実に行い、取引先と発注内容を確認するためにも重要な書類です。 契約自体は口頭でも成立するため、発注書の発行は義務ではありませんが、下請法の適用を受ける取引であれば発注書の発行は義務になります。

注文書 いくらから?

契約金額が1万円未満(税抜)の場合

注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。 なお、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。

注文書 請書 いくらまで?

先述したように、契約金額が1万円未満である場合は収入印紙を貼り付ける必要はありません。 ただし、契約金額の記載がない場合は200円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。 また、税込で1万円以上になる注文請書で税込額しか記載がない場合は収入印紙が必要です。

注文書 いくら以上?

取引するものの「金額」によって判断

10万円未満の場合は注文書、○○円以上の場合は発注書のように取引する金額にとって使い分けるケースです。

発注と注文の違いは何ですか?

「発注」と「注文」の違いとは

原材料や部品そのものを購入する際は「注文書」を使用し、加工したものを購入する場合は「発注書」を使うのが一般的です。 他にも、発注は事業者間で使われることが多く、注文は個人で利用する場合に使われることが多いという特徴があります。

支払条件 誰が決める?

支払条件は売主と買主の双方合意のもとに決めるのが原則ですが、一般的に、商品やサービスを提供する企業側が支払条件を提示し、その条件を見積書や発注書、請求書などに記載します。 企業は、商品、販売数量、相手先との関係性など多くの要因に基づき支払条件を決定します。

注文書の支払い方法は?

支払方法は「現金」もしくは「銀行振込」が一般的ですが、そのほかに手形や小切手で支払う方法もあります。 銀行振込の際の手数料については、支払うのがどちらであるのかをも明示しておきましょう。 支払側が振込手数料を差し引き、振込みを行うケースもよくあります。

注文請書 誰が作成?

注文請書は商品やサービスを契約する際に、注文を受けた側が作成、発行する書類です。 取引内容や契約条件を明確にし、受注者が注文を受けたことを証明する重要な書類です。

注文書 印紙 誰が貼る?

請負契約の書面を交付する場合、課税文書に該当するので契約金額に応じて印紙税を納税しなければなりません。 注文請書は受注者側が作成する文書なので、収入印紙をどちらが貼るかは受注者側というのが一般的な解釈です。

注文請書の印紙はどちらが貼る?

収入印紙を購入し貼り付けるのは、注文請書の作成者です。 注文請書は1部のみの作成となるケースが多いことから、作成者が負担することが多くなっています。 その一方で、契約書は2部作成するため収入印紙も2枚必要なケースが多く、この場合は収入印紙をそれぞれが購入して貼り付けることになります。

注文書の丁寧な言い方は?

注文請書にもさまざまな呼び方がありますが、統一して使用するのが良いでしょう。 例えば、「発注書」で依頼した場合は「発注請書」、「注文書」なら「注文請書」を発行してもらいます。 1つの取引の書類に「発注書」と「注文請書」が混在すると、どの取引に対しての書類かわからなくなる可能性があります。

注文請書印紙 誰が払う?

注文請書の収入印紙の代金は、契約書と同じく注文者側、受注者側、両者が連帯して負担するのが民法上の決まりです。 「連帯」とは、必ずしも収入印紙代の半額ずつを負担しなければならない、というものではなく、両者の合意があればどちらか一方が負担しても構いません。

注文書は課税対象ですか?

申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。) と称する文書は、通常、印紙税の課税対象とはなりませんが、契約の成立を証明する目的で作成される文書は印紙税の課税対象となります。