請求書の時効は5年ですか?

請求書の時効は何年ですか? 売掛金の発生時期により、5年か2年と定められています。 2020年(令和2年)の法改正により、これまで2年だった時効期間が5年となりました。

請求書はいつまで有効?

民法により、請求書の有効期限は2年間と定められています。 請求書の支払いが滞ってしまっている場合でも、2年を超える請求に対しては有効性が認められないので注意しましょう。 ただ、内容証明を送ることによって、この2年間の有効期限を最大で半年間延ばすことは可能です。

請求書はなぜ必要なのか?

請求書を発行すると、商品やサービスの取引がおこなわれたことを証明できます。 また、書面に残しておくことで、取引先との食い違いや支払い忘れを防止するのに効果的です。

請求書 支払わなかったらどうなる?

また法律上では、民法166条によって、未払い債権は原則として 支払期日の翌日から5年で消滅時効になる と定められています。 すなわち、請求書が届かず取引先へ支払いを行わないまま5年が経った場合は、法的な支払い義務はなくなるということです。

請求書 いつまで遡れる?

法律では請求書の有効期限は2年と定められています。 第173条では以下に該当する場合、2年間債権を行使しないと債権が消滅するとしています。 つまり、請求書を発行してから支払いが行われなくても、2年経過すれば時効となってしまうということになります。

請求書が来ない時効は?

1章 請求書などの債権は5年で時効

請求書が来ないままの状態が続き、支払い期限から一定期間を過ぎれば、「消滅時効」により返済義務はなくなると考えられます。 ただし2020年4月に改正された民法により、これまでの時効に関する規定内容が変更されているため、「民法改正前後」により時効までの期間は次のとおり異なります。

請求の時効は?

・お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」を経過したときは、時効によって消滅します。

請求書の役割は?

請求書の役割とは、提供されたサービスや業務に対する対価を回収することです。 つまり、請求書は取引先からお金をしっかり受け取ることを目的に発行されます。 また請求書は、取引先と会社側の双方に請求が至るような取引があったことを証明するものとして発行されます。

請求書の控えはいらないですか?

2021年12月現在の法制度では、請求書控えの作成義務はありませんが、請求書の原本と同様に保存義務があります。 逆の言い方をすると、請求書の控えを発行しない場合は控えを保存しなくても良いということです。 法律では請求書の控えを発行しなければならないと定められていません。

請求 時効 何年?

・お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」を経過したときは、時効によって消滅します。

請求書の時効中断とは?

消滅時効の中断とは、わかりやすく言うと、消滅時効が成立する前に、一定の行為をすることによって、期間経過のカウントをリセットすることです。 これを認めないと、お金を請求できる側(債権者)は、時効期間内に返済をしてもらえないと、その後は何をしても請求できなくなってしまいます。

時効 何年 一覧?

告訴時効期間の規定

| 刑事訴訟法 | |

|---|---|

| 1 | 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年 |

| 2 | 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年 |

| 3 | 前二号に掲げる罪以外の罪については10年 |

| 2号 | 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 |

請求書 原本 なぜ?

請求書の保存については、税制上原本の保存が原則とされています。 これは、コピーや写しを利用することによる請求書の偽造などを防止する目的があるようです。 ですから、請求書を保存するときは原本を保管・保存するようにしましょう。

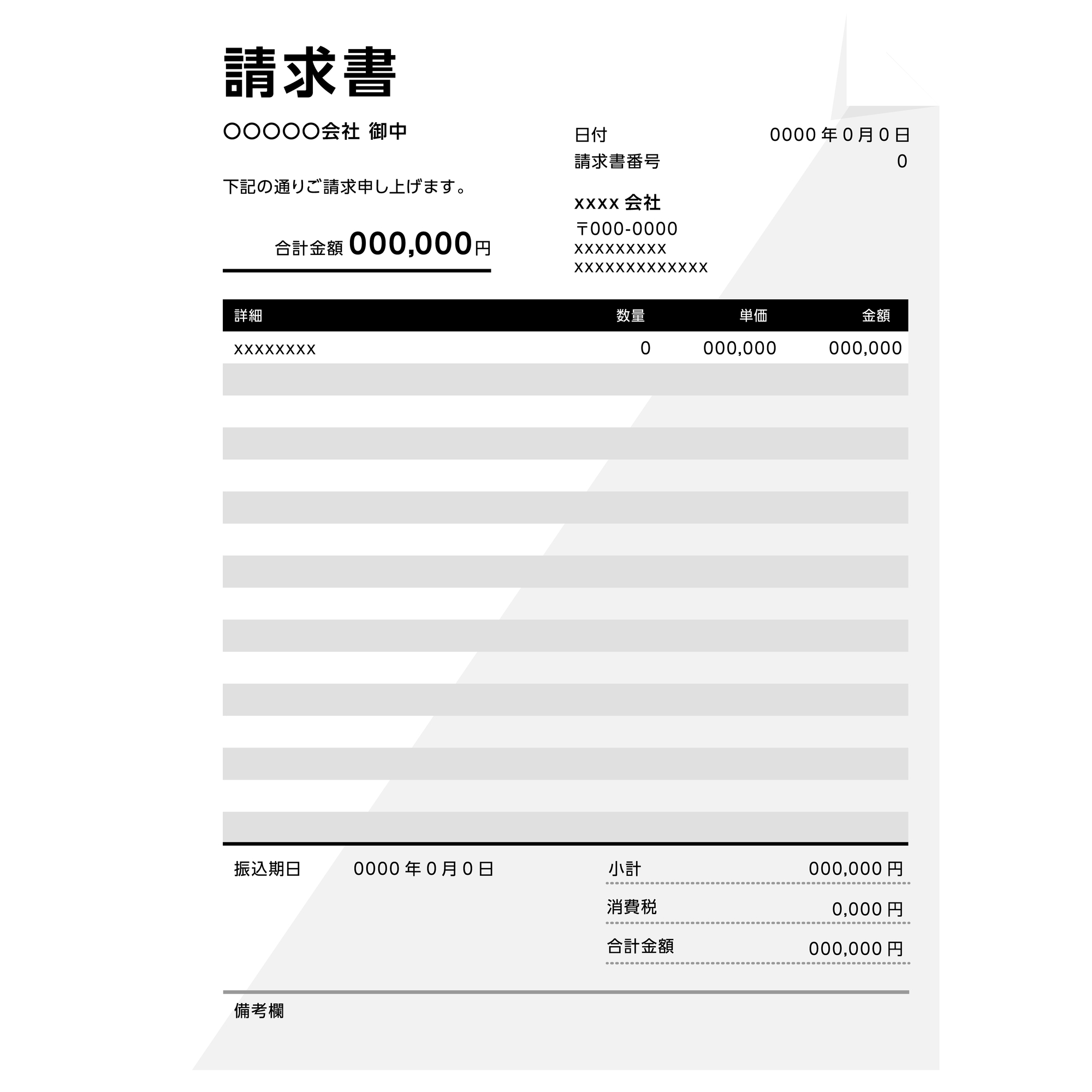

請求書作成とはどういう意味ですか?

請求書は、商品や製品、サービスなどを提供した際の対価を、相手方に請求するための文書です。 商品やサービスの提供が発生する度に請求書を作成する場合もありますが、一般的な掛取引(かけとりひき)の場合、1か月分ごとにまとめて請求書を作成します。

請求書のコピーは有効ですか?

請求書の保存においては、コピーや写しを利用することはできるのでしょうか。 請求書の保存については、税制上原本の保存が原則とされています。 これは、コピーや写しを利用することによる請求書の偽造などを防止する目的があるようです。 ですから、請求書を保存するときは原本を保管・保存するようにしましょう。

請求書の保存義務は?

請求書の保管期間も7年で、これは法人税法による規定です。 なお、7年というのは発行から数えて7年ではなく、該当の事業年度の確定申告提出期限(事業年度終了の翌日から原則2か月)の翌日から7年間です。 法人の場合、個人事業主とは異なり、自由に事業年度を定めることができます。

時効がなくなったのはいつ?

平成22年4月27日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)が成立し、同日公布され、殺人罪など人を死亡させた犯罪であって死刑に当たるものについて公訴時効が廃止されるなどの改正が行われました。

時効は7年ですか?

相続の発生を知っていたが、申告・納税をしなかった相続人の場合は相続開始から7年で相続税債権の消滅時効が完成します。

請求書は原本じゃないとダメですか?

請求書の保存においては、コピーや写しを利用することはできるのでしょうか。 請求書の保存については、税制上原本の保存が原則とされています。 これは、コピーや写しを利用することによる請求書の偽造などを防止する目的があるようです。 ですから、請求書を保存するときは原本を保管・保存するようにしましょう。

請求書は紙じゃないとダメですか?

まず結論から述べると、請求書の原本郵送は不要です。 この根拠については後述しますが、送付側・受領側双方が合意していれば紙を送付しなくても法律上問題はありません。