支払い条件とはどういう意味ですか?

支払条件とは? 支払条件は、商品やサービスの代金の支払方法や支払期日などの代金の支払いに関する取引の条件を指す言葉で、企業が顧客と取引を行う販売取引と、企業が仕入先と取引を行う仕入取引の両方に関連し、企業のキャッシュフローに影響を与える非常に重要な取決めです。

キャッシュ

支払条件の支払方法は?

支払条件は、主に支払方法と支払期限の2つを記入します。 支払方法は「現金」もしくは「銀行振込」が一般的ですが、そのほかに手形や小切手で支払う方法もあります。 銀行振込の際の手数料については、支払うのがどちらであるのかをも明示しておきましょう。

キャッシュ

納品書の支払条件とは?

支払条件は、主に支払方法と支払期限の2つです。 支払方法は「現金」もしくは「銀行振込」が一般的ですが、そのほか手形や小切手も可能であれば、その旨を記載します。 支払期限は「請求後○日以内」といったように、会社が設けた支払期限を記入します。 有効期限は、見積書に記載している内容の有効期限のことです。

支払条件の現金払いとは?

売掛金の決済方法のひとつで、90日後や120日後などの決められた期日に現金を銀行振込みする支払方法のことです。 たとえば、30日サイトの「月末締め翌月末払い」だと4月の取引を末日で取りまとめて5月末に支払い、60日サイトの「月末締め翌々月払い」だと6月末に支払いされます。

発注書の支払い期限はいつですか?

支払期日に関しては、物品や成果物を受領した日から数えて60日以内に設定しなければなりません。 また、発注書などの取引記録は2年間の保存義務があります。 そして、発注者側が支払期日までに下請代金を支払わなかった場合には、遅延した日数に応じて年率14.6%の遅延利息を支払うことが定められています。

支払い条件の項目は?

支払条件の主なものは2つ

記載される支払条件は、主に支払方法と支払期限の2つの項目があります。 支払方法は現金か金融機関口座への振込が一般的です。 ただし、手形や小切手でも受け付ける場合には、その旨を記載します。 金融機関口座の場合には、金融機関名、口座の種別、口座番号、口座名義を明記します。

支払条件の種類は?

記載される支払条件は、主に支払方法と支払期限の2つの項目があります。 支払方法は現金か金融機関口座への振込が一般的です。 ただし、手形や小切手でも受け付ける場合には、その旨を記載します。 金融機関口座の場合には、金融機関名、口座の種別、口座番号、口座名義を明記します。

請求の支払条件とは?

支払条件とは 支払条件とは、請求金額を支払う際の条件のことをいいます。 契約自由の原則のもと契約当事者において合意で決めるのが原則ですが、見積書において記載する支払条件は、受注側が希望する条件という性質を有します。 支払条件は金銭の支払いの問題なので、事業をするうえでは資金繰りの関係で非常に重要な要素になります。

請求書 いつまでに支払う?

請求書の支払いに時効はあるのでしょうか。 民法により、請求書の有効期限は2年間と定められています。 請求書の支払いが滞ってしまっている場合でも、2年を超える請求に対しては有効性が認められないので注意しましょう。 ただ、内容証明を送ることによって、この2年間の有効期限を最大で半年間延ばすことは可能です。

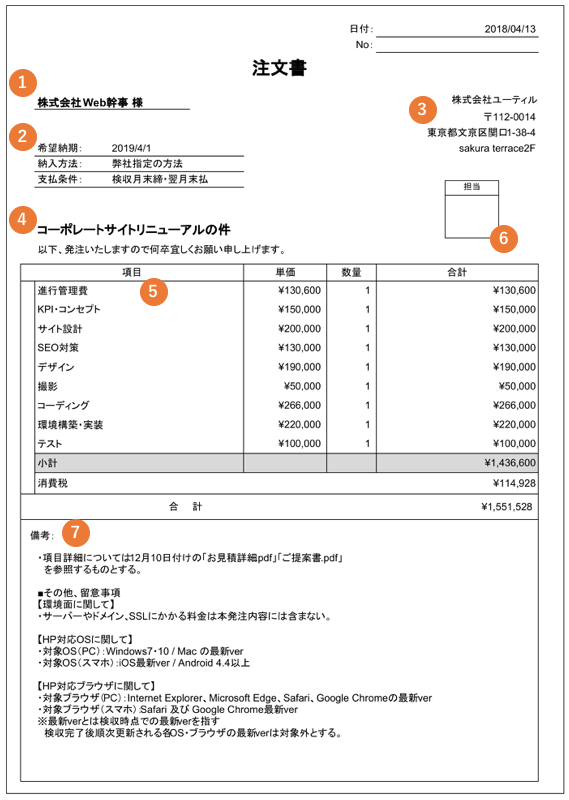

注文書とは何ですか?

「注文書」は、商品や製品、サービスなどを相手に注文(発注)するときに発注する側(発注者)が作成し、交付する書類です。 受け取った相手(受注者)はその注文を「引き受ける意思を表す」ために、注文請書(発注請書)を注文者に交付することもあります。

支払条項の例文は?

支払条項の文例甲は、乙に対し、第●条に定める業務の対価として、●●円(税別)を、令和●年●月●日までに、乙が別途指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う。振込手数料、業務遂行に要した経費は甲が負担するものとする。

請求書の支払いのルールは?

請求書の支払い期限は特に決められているわけではありませんが、月末締めの翌月末払い、あるいは月末締めの翌々月末払いが一般的です。 そのため、請求書を受領して支払うまでに、1ヶ月以上の猶予があることになります。 しかし、事前の取り決めもなく、支払い期限が短い請求書が送られてくることがあるかもしません。

請求日から何日以内に支払い?

法第10条は支払期限について「相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなし」と規定しており、「みなし」規定である以上、法第4条の書面によらない限り、法律上当然効力が生じ、当事者の合意だけで支払期限を変更することはできません。

注文書は有効ですか?

注文書(発注書)は、相手方に対して発注を申込むための書面です。 あくまでも一方的な意思表示に過ぎないため、原則として注文書(発注書)単体では法的効力を持たず、契約が成立することもありません。

注文書は義務ですか?

発注書(注文書)は、取引を確実に行い、取引先と発注内容を確認するためにも重要な書類です。 契約自体は口頭でも成立するため、発注書の発行は義務ではありませんが、下請法の適用を受ける取引であれば発注書の発行は義務になります。

契約書の決済とは?

不動産売買時の「決済」とは

売買契約書には、引き渡しの期限が記されています。 その引き渡しの期限までに、売主は物件を引き渡す準備をし、買主は契約時などに支払った手付金を引いた売買残代金を用意します。 そして引き渡しと残代金の支払いを同時に行うのが決済です。

月額料金の書き方は?

月額制のサービスであれば、月単位での報酬を明記します。 毎月5万円の支払いが発生するのであれば「月額5万円」と記載しましょう。 月の途中で契約開始・終了があった場合は、日割り計算などの処理が必要になりますので、計算方法などをあわせて記載することが大切です。

支払いのルールは?

決済ルールは、「末締め翌月末支払い」や「20日締め翌月末支払い」など、企業ごとにさまざまなルールが存在します。 支払いタイミングや月中の資金繰りを考慮しておすすめしたいのが、月末に売上、仕入や給与のタイミングをまとめ、翌月末までに入金や支払をする「月末締め翌月末払い(回収)」です。

決済日と支払日の違いは何ですか?

クレジットカード決済でユーザーが支払いを完了すると、実際にお金が引き落とされるまでは時間がかかります。 その理由としては、決済日と支払日が異なるためです。 まず、決済日とはユーザーが店舗やECサイトなどでクレジットカードを使った日を指し、お金が実際に銀行口座から引き落とされる日とは異なります。

注文書の有効期間は?

個人事業主:保管期間は5年

青色申告をしている個人事業主の場合、注文書や発注書の保存期間は5年間と定められています。 見積書や請求書、契約書なども同様です。 一方、帳簿や決算関係書類、現金預金取引等関係書類に関しては7年間の保管が必要です。