「従六位」とはどういう意味ですか?

従六位は、中務省の少丞、中監物、その他の省の少丞、少判事、中宮職の大進・少進、上国の介、下国の守などの官職に相当する位階とされた。 明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされ、神祇官の大史、太政官の少史、大学校の大助教などの官職に相当する位階とされた。

従五位下の読み方は?

従五位下(読み)じゅごいげ

「正六位上」の読み方は?

一位の嫡子(ちゃくし)には従五位下(じゅ ごいの げ)、庶子(しょし)には正六位上(しょう ろくいの じょう)を、以下段々と下がって五位の嫡子には従八位上(じゅ はちいの じょう)、庶子には従八位下(じゅ はちいの げ)を与えるというものです。

キャッシュ類似ページ

「従二位」とはどういう意味ですか?

従二位(じゅにい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。 正二位の下、正三位の上に位する。

叙位の最高位は?

従一位より上の正一位の叙位・贈位はほとんど例がなく、鎌倉時代以降の生前叙位は三条実美ただ一人であり、贈位についても大正6年(1917年)の織田信長が最後の例となっている。 したがって今日では事実上、従一位が栄典としての位階における最高位である。

従八位とは何ですか?

従八位(じゅはちい)は、日本の位階における位の一つ。 正八位の下、大初位または正九位の上の位階である。 律令制においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。 従八位は、中務省の少典鑰、治部少解部、刑部少解部などに相当する。

「正五位下」とはどういう意味ですか?

従四位の下、従五位の上に位する。 贈位の場合、贈正五位という。

貴族 何位以上?

江戸時代以前 律令制下において五位は京官即ち八省における四等官のうち、判官に相当し、地方官にあっては国司や鎮守府将軍に相当する位であった。 さらに、従五位下以上の位階にある者を「通貴」、従三位以上の者を「貴」とされたことから、五位以上がいわゆる貴族の位階とされた。

正六位 どれくらい?

叙位叙勲の説明

| 位階 | 位記サイズ | |

|---|---|---|

| 正四位(しょうしい) | 22.5×30.4cm | 〃 |

| 正五位(しょうごい) | 21.3×29.7cm | 奏授 |

| 正六位(しょうろくい) | 21.3×29.7cm | 〃 |

| 正七位(しょうしちい) | 21.3×29.7cm | 〃 |

「左上位」の読み方は?

「左上位」が基本 「左上右下(さじょううげ)」といって、「左を上位、右を下位」とする「左上位」のしきたりが日本の伝統的な礼法とされています。

総理大臣の叙位は?

(一) 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長及び最高裁判所長官の職にあつて成績があつた者に対する初叙は、ひとしく勲一等瑞宝章とする。 (二) 国務大臣、衆議院副議長、参議院副議長及び最高裁判所裁判官の職にあつて成績があつた者に対する初叙は、ひとしく勲二等瑞宝章とする。

「従三位」の読み方は?

従三位(じゅさんみ)は、位階および神階における位のひとつ。 正三位の下、正四位(正四位上)の上に位した。 律令制下では任参議および従三位以上の者を公卿といった。

死亡叙位とは?

叙位、死亡勲章の伝達は、亡くなられた日から三十日以内に閣議決定され、天皇陛下の御裁可の手続きを経て行われます。 知らせをうけたら、故人の知人や関係者に対して、忌明け法要のあとにお礼またはお返しをするときの「ご挨拶状」に、叙位の栄誉を記念したひと言を添えて贈るのが一般的です。

正一位に叙された人物は誰ですか?

正一位に叙された人物

| 名前 | 叙位日 |

|---|---|

| 三条実美 | 明治24年(1891年) 2月18日 |

| 和気清麻呂 | 明治31年(1898年) 3月18日 |

| 三条実万 | 明治32年(1899年) 9月26日 |

| 徳川光圀 | 明治33年(1900年) 11月16日 |

官位の最高位は?

従一位より上の正一位の叙位・贈位はほとんど例がなく、鎌倉時代以降の生前叙位は三条実美ただ一人であり、贈位についても大正6年(1917年)の織田信長が最後の例となっている。 したがって今日では事実上、従一位が栄典としての位階における最高位である。

位階と官職の違いは何ですか?

「官職」はその人の「立場」を表し、「位階」はその人の「身分」を表します。

正五位受賞者は誰ですか?

芸能人・文化人早川三代治 – 小説家、経済学者伊藤整 – 小説家、文芸評論家宮柊二 – 歌人大原富枝 – 小説家岩城宏之 – 指揮者粟谷菊生 – シテ方喜多流能楽師、人間国宝青山次郎 – 日本舞踊花柳流舞踊家(二代目花柳壽樂)、人間国宝中里忠夫 – 唐津焼陶芸家(十三代中里太郎右衛門)、人間国宝

仏教の五位とは?

名詞 (仏教) 仏教において、あらゆる事象を5種類の範疇に分類して、人間の精神や物質など全ての現象の要素(法)をまとめたもの。 色法 しきほう 、 心法 しんぼう 、 心所法 しんじょほう 、 心不相応行法 しんふそうおうぎょうほう 、 無為法 むいほう からなる。

従五位と正六位の違いは何ですか?

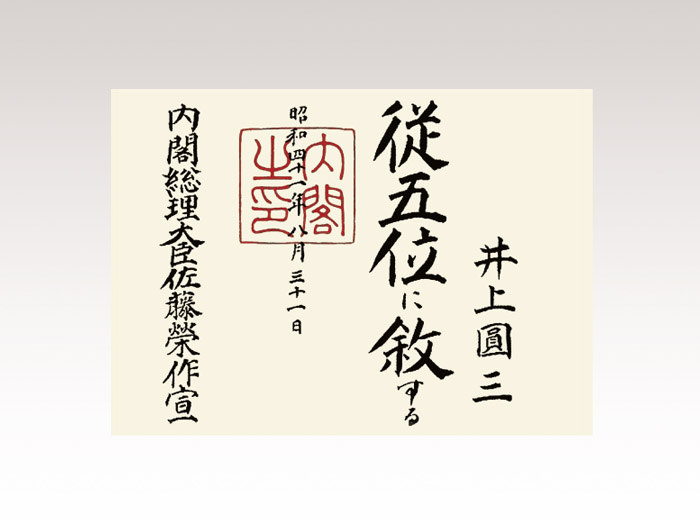

従五位(じゅごい)とは、日本の位階および神階における位のひとつ。 正五位の下、正六位の上に位する。 贈位の場合、贈従五位という。 近代以前の日本における位階制度では、従五位下以上の位階を持つ者が貴族とされている。

「右に出る者はいない」の由来は?

「右に出る者はいない」という言葉がある。 古来、右大臣よりも左大臣のほうが上位であるのに、なぜこのような言葉があるのか。 中国の漢代の制度では、左に対して「右」の方を上位としたので、その上位を越える者がいないとの意から「左遷」(=低い地位におとす)は漢代の成語。 後に、唐・宋代では「左」を上位とした。