保釈が認められない理由は何ですか?

必要的保釈(権利保釈)

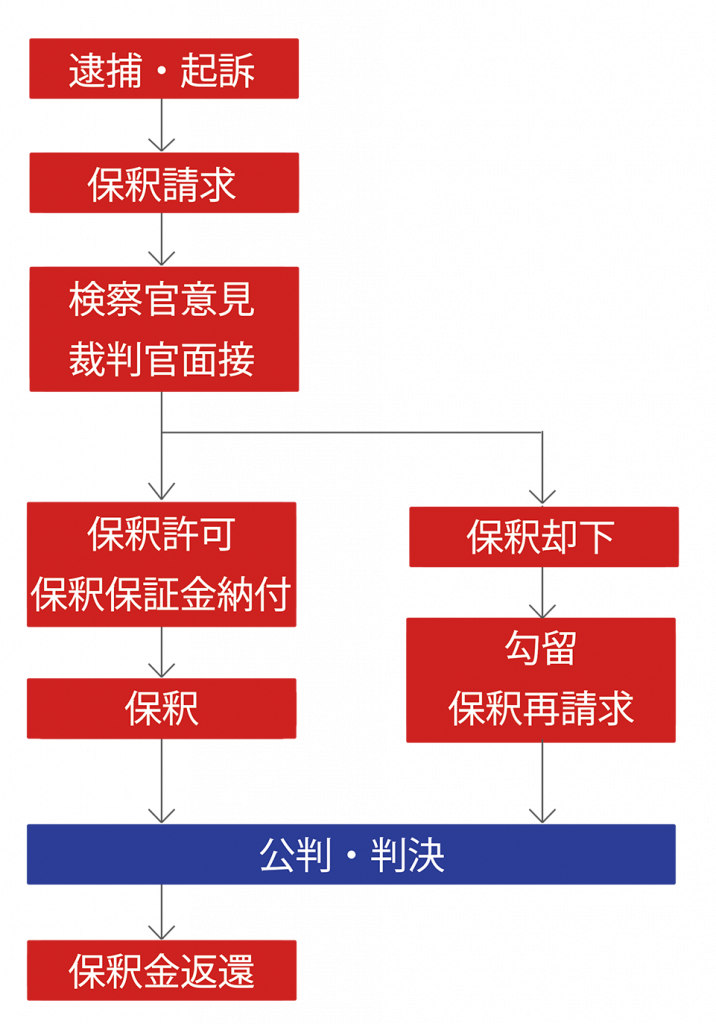

保釈が認められないのは、事件が殺人や放火等の重大犯罪である場合や、以前に重大犯罪の前科がある場合、証拠の隠滅や仲間との口裏合わせをするおそれがある場合等です。 特に、共犯事件や否認事件等では、こうした理由から保釈が認められない場合が多いのが実情です。

保釈されない罪は?

死刑、無期懲役、刑期の下限が1年以上の懲役や禁固刑の場合には、権利保釈は適用されません。 このように重大犯罪を犯した人を保釈した場合、逃亡のおそれが大きく逃げた場合のリスクも高くなるからです。 例としては殺人、強盗や放火強制性交等などの罪の場合、権利保釈できません。

キャッシュ類似ページ

保釈されないとどうなる?

保釈が認められなかった場合は、刑事裁判の判決が下されるまで被告人としての勾留が続きます。 家庭・会社・学校と隔離された状態が解消されないため、解雇や退学、離婚や一家離散といった危険もつきまとうことになるでしょう。

保釈の条件は?

保釈が認められるには、保釈されてから判決までのあいだ、守るべき指定条件がかせられます。 指定条件は、被告人の「逃亡や罪証隠滅の防止に必要かつ有効な条件」であるべきとされています。 指定条件は、「被告人の性格」「事件の内容や性質」など、事件ごとに異なります。

保釈申請が通る確率は?

裁判所の公表している『司法統計』令和2年度版によると、最新の保釈の現状として、勾留された被告人3万7768人に対して保釈が許可された被告人が1万1375人、保釈許可率は約30%であるのが現状なのです。

保釈請求 何回でも?

保釈請求のできる回数に制限はありません。 起訴されてから判決が出るまでの間であれば,いつでも,何回でも保釈請求をすることができます。

保釈の却下率は?

裁判所が被告や容疑者の身柄拘束を解く判断基準は年々緩和されている。 最高裁や犯罪白書によると、平成22年には保釈率が18・0%、勾留請求の却下率は1・1%だったが、令和元年にはそれぞれ32・0%と5・2%に上昇した。 背景には、平成21年に始まった裁判員制度に伴い、公判前整理手続きが導入されたことが挙げられる。

保釈中にやってはいけないことは?

保釈が許可される場合には、判決までの間に守らなければならない条件がつけられるのが通例です。 条件としては、判決までの住居の指定、住居変更の制限、旅行の制限、裁判所への定期的な動静報告、被害者や共犯者などとの接触禁止などがあります。

保釈の相場はいくらですか?

⑵ 保釈金の相場 保釈金の相場としては、150万円~300万円くらいであることが多い傾向にありますが、事案に応じて異なります。 被告人の属性によっては、1億円を超える保釈金が設定されることもあります。

保釈申請の確率は?

保釈許可率と傾向 裁判所の公表している『司法統計』令和2年度版によると、最新の保釈の現状として、勾留された被告人3万7768人に対して保釈が許可された被告人が1万1375人、保釈許可率は約30%であるのが現状なのです。

保釈申請は何度も出せる?

何回までできますか。 保釈請求のできる回数に制限はありません。 起訴されてから判決が出るまでの間であれば,いつでも,何回でも保釈請求をすることができます。

保釈が通る確率は?

裁判所の公表している『司法統計』令和2年度版によると、最新の保釈の現状として、勾留された被告人3万7768人に対して保釈が許可された被告人が1万1375人、保釈許可率は約30%であるのが現状なのです。

保釈される確率は?

裁判所の公表している『司法統計』令和2年度版によると、最新の保釈の現状として、勾留された被告人3万7768人に対して保釈が許可された被告人が1万1375人、保釈許可率は約30%であるのが現状なのです。

保釈金 誰が払う?

保釈金は誰が・誰に支払う? 保釈金は、通常、被告人やご家族が用意した保釈金を、弁護人が裁判所に納付して支払います。 保釈金は、原則として現金で納付しますが、ご家族が裁判所に出向く必要はありません。 弁護人がご家族から預った保釈金を裁判所の出納課に持参して支払うのが一般的な運用です。

保釈中のルールは?

保釈中は、どのように過ごすことになるでしょうか。 保釈が許可される場合には、判決までの間に守らなければならない条件がつけられるのが通例です。 条件としては、判決までの住居の指定、住居変更の制限、旅行の制限、裁判所への定期的な動静報告、被害者や共犯者などとの接触禁止などがあります。

保釈金のお金はどこに行くんですか?

没収された保釈金はどこに行くのか? 没収された保釈金は、国の所有になります。 国の収入となりますので、罰金刑のお金などと同じく国の政策へと使われます。

保釈却下決定とは?

裁判所は保釈を認めるに足る事由がないとき、保釈請求を却下します。 保釈却下は、決定ですので口頭弁論は必ずしも必要とされません(刑事訴訟法43条2項)。

保釈中 何をする?

保釈中は原則として自由に生活できる

保釈中は、裁判所に指定された条件に違反しない限り、逮捕前と同様の生活をすることができます。 普通に外出してもよいですし、友人と遊んだり、恋人とデートすることもできます。

保釈中にすべきことは何ですか?

申込人及び被告人は下記の漫画をご覧になって、保釈中に守らなければならないことを遵守してください。裁判所から呼び出されたら、必ず出頭する住居地を変更する場合は、裁判所の許可が必要です被害者への連絡は、必ず弁護人を通さなければならない被害者や共犯者を含む事件関係者と接触しない覚せい剤などの薬物に近寄らない

保釈金はいつ帰ってくるの?

保釈保障金は裁判が終了した後に返ってきます。 もっとも、裁判所が定めた遵守事項を破った場合には、一部または全部を取り上げられることがあります。 また、刑事裁判で罰金刑が科されることが確定したときや民事裁判で債権者が差押えをしたときなどは、保釈保証金が差し引かれることがあります。